一篇优异的教案帮助不断提高自己的教学水平和教学质量,为学生提供更好的服务,教案的制定应该充分考虑学生的前置知识和学习背景,美篇六六网小编今天就为您带来了呐喊的教案5篇,相信一定会对你有所帮助。

呐喊的教案篇1

教学目标:

1、了解鲁迅先生的生活经历和思想发展过程。

2、明确鲁迅先生为何要创作《呐喊》。

3、体会鲁迅先生思想脉络中的爱国主义精神。

教学设想:

鲁迅先生的文章,从来都是中学语文教学的主要内容。我们要学习鲁迅先生的文章,最主要的是,要学习他“针砭时弊”,“揭示病根”的务实文风,学习他“横眉冷对千夫指”的骨气和“俯首甘为孺子牛”的精神,这应该是可以贯穿和落实到鲁迅先生所有文章的教学中。

具体到本文而言,我们认为,应将重点放在鲁迅先生为何要创作《呐喊》这一问题的探讨上,在引导学生阅读本文时,深入思考,探讨分析,最终解决这一问题,则其他的问题也就迎刃而解了,教学目标也就达到了。

教学方法:点拨、讨论、讲授。

教学时数:一课时

教学步骤:

一、导入

同学们,提起鲁迅先生,我们大家都非常熟悉,同学们在初中时学过他的哪些小说?(《故乡》、《故乡》、《孔乙己》等)大家知道这些小说选自哪一部小说集吗?(《呐喊》)《呐喊》是鲁迅先生的第一部小说集,共收集短篇小说14篇。1922年12月,鲁迅为自己的这个集子写了序,这就是我们今天要学的〈〈〈呐喊〉自序〉〉。(板书)

二、教学目标

1.了解鲁迅先生的生活经历和思想发展过程。

2.明确鲁迅先生为何要创作《呐喊》。

3、体会鲁迅先生思想脉络中的爱国主义精神。

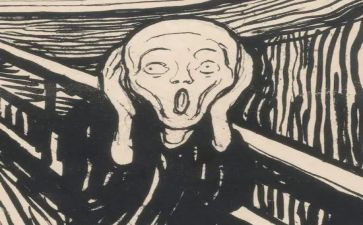

三、鲁迅生平(照片)

1、照片简介

2、鲁迅年表

年份::::事件::::

1881农历八月初三生于浙江绍兴城内东昌坊口。

1893祖父周介孚因事下狱,父周伯宜重病,家产中落。

1898往南京考入江南水师学堂。

1902赴日本留学,入东京弘文学院。

1906与朱女士结婚,复赴日本,中止学医,研究文艺。

1909归国,任浙江两级师范学堂生理学化学教员。

1918~1936第一篇小说《狂人日记》以鲁迅为笔名发表,创作源源不断。

1936十月十九日上午五时二十五分于上海病逝。

三、课文解读(多媒体运用)

教师:无论是伟大的领袖还是平凡的百姓都有自己的梦想,那么,同学们,你们有自己的梦想吗?(有)好,我们先来欣赏一下鲁迅的一首诗---《梦》。

1、鲁迅的《梦》

很多的梦,趁黄昏起哄。

前梦才挤却大前梦时,后梦又赶走了前梦。

去的前梦黑如墨,在的后梦墨一般黑;

去的在的仿佛都说,“看我真好颜色。”

颜色许好,暗里不知;而且不知道说话的是谁?

暗里不知,身热头痛。你来你来!明日的梦。

---《梦》

说明:这里的“梦”是指一种憧憬、一种希望、一种理想。在“那风雨如磐”的黑暗年代,各种各样的人,做着各种各样的“梦”。但这一个又一个的“梦”不是“黑如墨”,就是“墨一般黑”,没有什么不同。身在黑暗中,什么都看不见,就象在没有窗户的“铁屋子里”,身热头痛,快要被闷死了。鲁迅在这里为什么这么说呢?鲁迅究竟有过什么样的梦呢?好,下面我们来看鲁迅的好梦.

2、鲁迅的好梦

我在年青时候也曾经做过许多梦,后来大半忘却了,但自己也并不以为可惜。所谓回忆者,虽说可以使人欢欣,有时也不免使人寂寞,使精神的丝缕还牵着己逝的寂寞的时光,又有什么意味呢,而我偏苦于不能全忘却,这不能全忘的一部分,到现在便成了《呐喊》的来由。

(1)“我在年轻的时候也曾经做过许多梦”,这里的梦有哪些?

——洋务救国梦;学医救国梦;文艺救国梦。

(2)鲁迅曾经学过医,凭着鲁迅的聪慧与勤奋完全有可能成为一个名医,可鲁迅为什么最终弃医从文了?(《滕野先生》:看录象,)那当初又为什么去学文呢?(救治象他父亲那样的人;日本明知维新促进了日本的发展)

(3)大家知道,梦想总是美好的,但如果你们的梦想在突然间都破灭了,那么此时你的内心感觉如何呢?(痛苦、失望、寂寞)

当然,我们的鲁迅先生也不例外,1923年鲁迅在北京女子师范大学的演讲中就曾说道:“人生最苦痛的是梦醒了无路走。”

3、鲁迅的寂寞

我感到未尝经验的无聊,…独叫喊与生人中,而生人并无反应…我于是以我所感到者为寂寞。这寂寞又一天一天的长大起来,如大毒蛇,缠住了我的灵魂了。然而我虽然自有无端的悲哀,却也并不愤懑,因为这经验使我反省,看见自己了:就是我决不是一个振臂一呼应者云集的英雄。

维新不成,学医不就,治文不遂,三大美梦的无情破灭,使鲁迅空有一腔救国救民的爱国热情,陷入了无边的寂寞之中。

(1)、说说鲁迅在这里的寂寞具体是指什么?

鲁迅先生所说的寂寞是指奋斗者苦于找不到变革现实的途径而产生的愤懑与彷徨,是战士们在精神上的孤独。

(2)、青年学生应如何对待自己人生旅途中可能存在的寂寞?

寂寞不是鲁迅的“专利”,古来圣贤皆寂寞。爱国诗人屈原有“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒”的寂寞,亡国之君李煜有“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”的寂寞,即便是豪放的李白,也有“白发三千丈,缘愁似个长”的寂寞。可以说,没有寂寞,李白成不了“诗仙”,李煜当不是“词帝”,屈原留不下名传千古的《离骚》,鲁迅也写不出振聋发聩的《呐喊》。

由此可见,寂寞别具一番魅力,它可以教会我们正确认识自我,调整自我,实现自我,最终超越自我。作为跨世纪的一代青年学生,大家应该直面而不是回避寂寞,应该战胜寂寞而不是被寂寞打败。

(3)鲁迅是怎样面对他的寂寞的?一蹶不振?还是?好,我们来看他的两首诗。

运交华盖欲何求?未敢翻身已碰头。破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流。

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋。《自嘲》

4、鲁迅的呐喊

“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久就要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的`少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”

“然而几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这铁屋的希望。”

寂寞并非消极,鲁迅在美梦破灭之后,救国救民的志向并没有泯灭,他坚信“希望在于将来”。

(1)、首先大家如何理解这段话中的“铁屋子”、“熟睡的人们”、“大嚷起来”?

“铁屋子”用来比喻黑暗的、禁锢得极为严密的旧中国。

“熟睡的人们”用来比喻愚昧、麻木的国民。

“大嚷起来”用来比喻为唤醒广大民众而发出的“呐喊”。

(2)鲁迅看到了希望吗,如何理解这里的希望?

我们可以结合《故乡》里最后几句话来理解这种“希望”。(希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路,其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。)

通过以上关于鲁迅先生好梦、寂寞、呐喊经历的分析,我们不难发现,他的忧国忧民思想一直都没有变,用他的《自题小像》中的一句话可以鲜明地体现作者的思想:“我以我血荐轩辕.”

四、内容小结

鲁迅先生在创作《呐喊》之前,到过哪些地方?产生过哪些想法?

南京学医救国好梦

仙台从文救国

东京精神寂寞寂寞

北京奋起呐喊呐喊

生活经历思想经历

通观全文,这篇文章的叙事线索很清晰了,那么是什么呢?

——“(好)梦”、“寂寞”和“呐喊”

四、扩展延伸

1、我们来谈谈鲁迅

(1)你喜欢鲁迅先生吗?

(2)你最喜欢鲁迅先生的哪部作品?

(3)请用一句话评价一下鲁迅先生?

2、鲁迅的伟大

自己背着固袭的重担,掮住了黑暗的闸门,放他们到宽阔光明的地方去。

----鲁迅

我…在生活的路上,将血一滴一滴地滴下去,以伺别人,虽自觉渐渐瘦弱,也以为快活。

----鲁迅

孔夫子是中国封建社会的圣人,鲁迅是新中国的圣人。

---毛泽东

呐喊的教案篇2

一、学习要点

1、《呐喊》是鲁迅1918年到1922年短篇小说的结集,也是他的第一部小说集。课文是这部小说集的序言,写于1922年12月30日。作者在序言中,通过回顾自己从19世纪末到五四时期的生活经历、思想发展和探索救国救民道路的历程,说明写作《呐喊》的缘由和本书的。

鲁迅的生活经历与思想发展之间的关系如下表所列:

地点 生活经历

思想发展

绍兴 侍亲疾 看透世态,想走异路

南京 求新知 选择学医,救民报国

仙台 攻医学 领悟“要著”,弃医从文

东京 搞文艺 悲哀寂寞,深刻反省

北京 抄古碑 苦闷沉默,思索追寻

北京 应索稿 看到希望,作文呐喊

2、鲁迅在本文中概述了自己心路的历程。透过鲁迅的思想、行为,我们可以看到时代的折射。这些情景对我们理解课文是不可缺少的。

①自鸦片战争以来,中国封建社会已经走向崩溃,屡受列强的侵略而无力抵抗。但是几千年封建传统思想的惯性,使中国社会各阶层不能正视现实,不能接受西方现代文明的优势地位。他们承认列强船坚炮利,却看不到自己思想意识形态的落后,带来政治、经济、军事等方面的落后。所以他们提倡以夷之技制夷。洋务运动的兴起,正是这种思想的必然。科学救国论成为维新的主流,而不愿从思想文化等精神方面反省中国。鲁迅想通过学医救国救民的思想,正是当时这种社会主流思潮的反映。

②中国漫长的封建统治,使国民在精神上受到极大的压抑和毒害,造成民众的愚味、麻木和冷漠。日俄战争中兴高采烈的看客“赏鉴”同是中国人被外国人砍头的“盛举”,正是中国民众精神面貌真实的反映。对于这样的国民性,鲁迅一直是持严厉的批判态度的。他的文学作品,如《阿q正传》《祝福》《药》等,都是鞭挞封建腐朽思想毒害下民众的愚昧麻木,呼唤革新思想追求文明进步的创作实践。

③中国近代的改革,一直是不彻底的。

这是由于中国漫长的封建专制所造成的强大的传统守旧势力顽强的反抗。洋务运动、戊戌变法、共和建立等大的革新运动,都没有取得显著的成效,中国的'贫弱局面一直没有改变。这使许多先驱者感到失望甚至绝望,于是沉沦下去,有些人逃避现实,在辉煌的古代盛世寻求安慰,有些人沉湎于声色犬马中麻醉自己,甚至走向了反动。

④虽然变革总是受到挫折,但是还有很多人在奋斗。

越来越多的人像鲁迅一样,认识到思想救国才是根治中国现状的良药。他们纷纷从西方现代思想中寻找药方。“新文化运动”就是在这样的情景下出现的,五四运动提出“打倒孔家店”的口号,也是为了从思想上救治国民而发出的激烈的呼喊。鲁迅的《呐喊》中的第一篇《狂人日记》所说中国几千年的历史都是吃人的历史,也是为了唤醒民众而对封建思想做出的严厉否定。

3、《呐喊》的篇名和写作时间

?狂人日记》1918年4月 《风波》1920年10月

?孔乙己》1919年3月 《故乡》1921年1月

?药》1919年4月 《端午节》1922年6月

?明天》1920年6月 《白光》1922年6月

?一件小事》1920年7月 《兔和猫》1922年10月

?头发的故事》1920年10月 《鸭的喜剧》1922年10月

?社戏》1922年10月

4、下面是北京师范大学中文系教授王富仁先生在他的《中国文化的守夜人——鲁迅》一书的《自序》一文中的一段话,供学生认识与了解鲁迅作参考。

“但鲁迅的书都给了我一点踏实的感觉。记得小时和母亲住在农村一座黑糊糊的土屋中,睡梦中醒来,见母亲还坐在我的身边,心里就感到很踏实,很安全,若是发现身边没有一个醒着的人,心里马上就恐怖起来。别人的感觉我不知道,反正在我的感觉里,鲁迅是一个醒着的人。感到中国还有一个醒着的人,我心里多少感到踏实些,即使对现实的世界仍然是迷蒙的,但到底少了一些恐怖感。中国现当代文人说的多是梦话,梦话也有文学价值,但对我这样的一个胆小的人,说梦话的人甚至比不说梦话的人更加可怕。鲁迅之所以在我的心灵中占了一个特殊的位置,大概这是一个主要的原因。由这种感觉,我认为称鲁迅是‘中国文化的守夜人’更为合适。”

“在夜里,大家都睡着,他醒着,总算中国文化还没有都睡去。中国还有文化,文化还在中国。我认为,仅此一点,我们就得承认他的价值。”

二、能力检测

1、阅读下列语段回答文后问题

“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”

①文中“铁屋子”比喻什么?

②文中“熟睡的人们”比喻什么?

③文中“不久都要闷死了”预示着什么?

2、鲁迅的小说集以“呐喊”为名,其含义是什么?

参考答案:

1、①“铁屋子”比喻当时异常黑暗顽固的旧社会。

②“熟睡的人们”比喻受封建思想毒害,精神麻木的国民。

③“不久都要闷死了”预示着麻木的国民们可怕可悲的前途。

2、“呐喊”的含义,有两方面。

一是表示自己写小说是为了唤醒精神麻木的人们,使他们起来抗争而发出的战斗呼喊,也即将旧社会的病根暴露出来,催人留心,设法加以疗治;一是为勇猛的革命前驱助威帮阵而呼喊,使之不惮于前驱,不再感到叫喊于生人中而生人毫无反应的寂寞孤独。

呐喊的教案篇3

●教学目标

一、知识和能力

1.了解鲁迅写作《呐喊》的缘由和思想发展过程,

2.学习围绕中心按时间顺序组织材料,选择典型事例说明思想发展过程的写法。

3.掌握夹叙夹议的写作方法。

二、过程和方法

诵读、感悟、理解、鉴赏

三、情感态度和价值观

学习鲁迅追求真理探索救国救民道路的革命精神。

●教学设想

1.本文内容精深,理解有一定难度,教学时应突出重点,扣住“好梦”的具体内容,领会作者思想发展过程。

2.教师指导自读应注意点拨,抓住实质性问题深入思考。

●教学时数

2课时

●教学过程

第一课时

一、导入

初中时学习过鲁迅先生的哪些小说?

?故乡》、《社戏》、《孔乙己》等。

这些小说都选自鲁迅先生的同一个小说集《呐喊》。

?呐喊》是鲁迅1918—1922年的短篇小说集,共收集短篇小说14篇。《呐喊》体现了作者彻底的.毫不妥协的反帝反封建的革命精神,在中国现代文学史上具有划时代意义。

今天我们学习鲁迅自己为他的小说集《呐喊》写的序言——《〈呐喊〉自序》。

此文写于1922年12月。作者在序言中回顾自己从19世纪末至“五四”时期的生活经历、思想发展及探索救国之路的过程,说明了写作《呐喊》的缘由和自己的创作态度,表现了鲁迅不断追求真理,探索救国救民道路的革命精神。

二、阅读感知

掌握字词

__(zhì)铺__(zú)业久__(wéi)

不__(míng)一钱不__(dàn)于前驱

愤__(mèn)反__(xǐng)

困顿:⑴劳累得不能支持。⑵生计或境遇艰难窘迫。

奚落:用尖刻的话讽刺、嘲笑,使人难堪。

小康:指家庭经济比较宽裕。

随喜:佛教用语,原意是随着别人参拜佛殿或做善事,这里是跟随别人一崐起活动的意思。

久违:好久没见。

不名一钱:没有一文钱。名:占有。

曲笔:这里指不拘泥于事物真实情况的一种写法。

愤懑:气愤;抑郁不平。

三、了解作者的生活经历和思想发展的过程

地点——生活经历——思想发展

(1)绍兴——侍亲疾——看透世态,想走异路

(2)南京——求新知——选择学医,救民报国

(3)仙台——攻医学——领悟要著,弃医从文

(4)东京——搞文艺——悲哀寂寞,深刻反省

(5)北京——抄古碑——苦闷沉默,思索追寻

(6)北京——应索稿——看到希望,作文呐喊

四、理清思路,把握结构

全文可分为两大部分。

第一部分(从开头至“再没有青年时候的慷慨激昂的意思了”):叙述自己探索救国救民道路的思想发展过程。

1层.总写(第1自然段);

2层.分叙青少年时代的生活经历及思想发展过程。

第二部分(从“s会馆里有三间屋”到结尾):介绍写作《呐喊》的缘由和他为革命而创作的文艺观、创作态度。

1层.写自己创作小说的动机;

2层.说明创作《呐喊》的指导思想、小说成集时的心情和小说的命名

第二课时

研读课文

1.如何理解作者在文中所说的“我在年轻时候也曾经做过许多梦”?这里的“梦”指的是什么?

“梦”是理解全文的主要线索,也是“文眼”之所在,通篇叙事线索可列为“好梦”——“寂寞”——“呐喊”。应着重弄清它们的含义。“梦”是指作者年轻时候的生活追求和理想。由于这些美好的希望、理想都未能实现,所以后来回忆起来,就如同梦幻一段。

2.年轻时的鲁迅曾做过哪些梦?

呐喊的教案篇4

教学目的

一、学习围绕中心按时间顺序组织材料,选择典型事例说明思想发展过程的写法。

二、了解鲁迅写作《呐喊》的缘由和思想发展过程,学习鲁迅追求真理探索救国救民道路的革命精神。

三、掌握夹叙夹议的写作方法。

教学设想

1.本文内容精深,理解有一定难度,教学时应突出重点,扣住“好梦”的具体内容,领会作者思想发展过程。

2.教师指导自读应注意点拨,抓住实质性问题深入思考。

3.参阅鲁迅《自叙传略》,并在一教时内完成自读设计题。

教学时数

1课时

教学过程

一、明确学习本文的主要目的及所要领会

的中心。

二、自读全文,划出叙述个人生活经历中列举的典型事例,勾画出说明写作《呐喊》的缘由的句子。

三、完成课后“练习”。

阅读指导内容与步骤

基本思想:《呐喊》是鲁迅1918—1922年的短篇小说集,共收集短篇小说14篇。《呐喊》体现了作者彻底的毫不妥协的反帝反封建的革命精神,在中国现代文学史上具有划时代意义。

本文是这部小说集的序言,写于1922年12月。作者在序言中回顾自己从19世纪末至“五四”时期的生活经历、思想发展及探索救国之路的过程,说明了写作《呐喊》的缘由和自己的创作态度,表现了鲁迅不断追求真理,探索救国救民道路的革命精神。

阅读练习

一、理清思路,掌握全文结构。

提示:全文可分为两大部分。

第一部分(从开头至“再没有青年时候的慷慨激昂的意思了”):叙述自己探索救国救民道路的思想发展过程。

两层:1.总写(第1自然段);

2.分叙青少年时代的生活经历及思想发展过程。

第二部分(从“s会馆里有三间屋”到结尾):介绍写作《呐喊》的缘由和他为革命而创作的文艺观、创作态度。

两层:1.写自己创作小说的动机;

2.说明创作《呐喊》的指导思想、小说成集时的心情和小说的命名

二、按拼音完成词语,并解释所填的字词义。

(zhì)铺(zú)业久(wéi)

不(míng)一钱不(dàn)于前驱

愤(mèn)反(xǐng)

三、如何理解作者在文中所说的“我在年轻时候也曾经做过许多梦”?这里的“梦”指的是什么?

提示:“梦”是理解全文的主要线索,也是“文眼”之所在,通篇叙事线索可列为“好梦”——“寂寞”——“呐喊”。应着重弄清它们的含义。“梦”是指作者年轻时候的生活追求和理想。由于这些美好的希望、理想都未能实现,所以后来回忆起来,就如同梦幻一段。

四、年轻时的鲁迅曾做过哪些梦?

提示:着重写了两个梦:立志学医、效国救民的梦和弃医从文,唤醒国人的梦。这些梦都基于鲁迅“我以我血荐轩辕”的爱国热忱和对帝国主义、封建势力的反抗。这就是鲁迅思想发展的基本点。虽然这些梦幻都未能实现,但作者深沉的思索,勇于追求真理的爱国精神却始终贯串于他整个生活经历之中,成为他后来呐喊战斗的强大力量。

五、根据课文内容,列表说明作者的生活经历和思想发展的过程。

提示:生活经历思想发展

父病家困——世态炎凉,庸医害人。

南京求学——抉择学医,忧国救民

仙台学医——领悟“要著”、弃医从文

东京治文——悲哀寂寞,自我反省

北京蛰居——深入研究,深沉思索

朋友索稿——希望在前,呐喊战斗

六、作者在叙述经历中都列举了典型事例(典型材料)来说明白己思想发展的历程。试举例说明。

提示:在故乡,选用了父亲患病家境“坠于困顿”,他整日奔波于质铺和药店,但最后仍不免父亡的典型事例。家庭败落,庸医害人,为他后来抉择学医,埋下了种子。仙台学医,突出了一次放映时事画片的情景,集中反映了“即使体格如何健全,如何茁壮”,也只能做“示众的材料和看客”的新认识,从而打破了他学医救国的美梦,决心弃医从文。在东京治文,他也只写了“新生”杂志从创始到失败的经过。这件事给他以深刻的影响,不仅“好梦”破灭,而且还留下无端的寂寞和悲哀。在北京蛰居,虽有五六年时间,但也只选取了“钞古碑”的一件事。深刻反映出作者所感受到的“寂寞”太沉重了。朋友索稿,作者写了一段寓意深刻的对话。这是作者从寂寞到呐喊的过渡,这些典型事例,对思想的转变,起了极大的促进作用。

七、简析叙述经历与议论思想发展之间的关系。

提示:本文采用夹叙夹议的写法,把叙述经历与议论思想观点结合起来,既叙述了重要经历,又阐明了思想发展的进程。每段叙事之后,都有相应的议论。的确是叙事具体生动,议论精辟透彻,起到前后照应,互相补充的作用。叙是议的前提与准备,议又是叙的内容的深化和提高。既使读者得到了感性认识,又明确了作者思想转变和发展的原因。其手法异常高妙。

八、你能说说小说集各为《呐喊》的含义吗?

提示:其含义有二,一是为唤醒精神麻木、“熟睡”的人们起来抗争,而发出战斗呼喊;一是为慰藉战友,使之“不惮于前驱”的呐喊助阵。

九、在“假如一间铁屋子”的对话中,用了许多比喻来揭示思想观点。请具体说明“铁屋子”、“熟睡的人们”、“大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人”各比喻什么?

提示:“铁屋子”比喻辛亥革命后依旧黑暗的旧中国。“熟睡的人们”比喻受封建思想毒害的愚弱的国民。“大嚷起来,惊醒较为清醒的几个人”比喻用宣传的力量使较为明白的一些人认识处境的险恶。

十、划分下列复句的层次,并注明层次间的关系。

1.在我自己,本以为现在是已经并非一个切迫而不能已于言的人了,

|但或者也还未能忘怀于当时自己的寂寞的悲哀罢,||所以有时候仍不

(转折)(因果)

免呐喊几声,|||聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,|||使他们不惮于前驱。

(并列)(并列)

2.然而我虽然自有无端的悲哀,||却也并不愤懑,|因为经验使我反

(转折)(因果)

省,||看见了自己:就是我决不是一个振臂一呼应者云集的英雄。

(因果)

【有关材料】

一、与课文有关的背景资料

1.《呐喊》的篇名和写作时间

?狂人日记》1918年4月《孔乙己》1919年3月

?药》1919年4月《明天》1920年6月

?一件小事》1920年7月《头发的故事》1920年10月

?风波》1920年10月《故乡》1921年1月

?阿q正传》1921年12月《端午节》1922年6月

?白光》1922年6月《兔和猫》1922年10月

?鸭的喜剧》1922年10月《社戏》1922年10月

2.鲁迅办《新生》

1907年,鲁迅27岁。夏,鲁迅与许寿裳、周作人、袁文薮等人积极筹办文艺杂志《新生》。据日本增田涉回忆,苏曼殊也是《新生》的筹办人之一。为了办好《新生》,鲁迅从刊名、封面设计、书内插图等各方面都一丝不苟地做了细致的安排。第一期的插图已拟定用英国19世纪画家瓦支题为“希望”的一幅油画,画面上是个诗人,包着眼睛,抱了竖琴跪在地球上面。但是《新生》终未能出版。此后,鲁迅集中全力搜集资料,阅读书报,进行译著,积极地开拓文艺运动的新天地。

3.钱玄同(金心异)与鲁迅的交??

钱玄同(1887—1939),原名复,字中季,号德潜,又号玄同,后废姓,称疑古玄同。浙江吴兴人。早年留日,和鲁迅同时从章太炎学《说文解字》。回国后历任北京大学和北京师范大学教授及中文系主任,积极从事国语运动和语文改革。五四运动前夕,参与《新青年》编务,发表大量文章,成为新文学运动的闯将。1920年后,认为白话文运动已胜利,遂“功成身退”,并逐渐与鲁迅疏远。据《鲁迅日记》,自1917年8月9日起,钱玄同为《新青年》约稿,曾多次访问鲁迅。

4.在“绍兴县馆”(1912年5月6日—1919年11月20日)

1912年5月5日下午7时左右,鲁迅安全抵京。5月6h上午,移人绍兴县馆。

绍兴县馆原名山会邑馆,供绍兴府属山阴、会稽两县来京候补的官员住宿。宣统年间,废除旧制,山阴、会稽合并而成绍兴县,山会邑馆因此改名为“绍兴县馆”。县馆的门额是鲁迅的父亲周凤仪的朋友所写。会馆所占面积相当大,计有五十七间房,一个大厅。

鲁迅最初住在绍兴县馆的藤花馆。这里原有三间正房,东西各三间厢房,东边有座藤花池。据说鲁迅住在藤花馆的西屋,后移居至朝南的两间小北屋。藤花馆的居住环境十分恶劣:床板缝里臭虫成群,邻居半夜经常喧哗,有时甚至聚众赌博,吵得鲁迅彻夜不眠。往往在遭到鲁迅的痛斥之后,他们才不得不稍加收敛。

1916年5月6日,为了“避喧”,鲁迅移人绍兴县馆西边一个院落里的补树书屋。补树书屋是一排朝东的正房,北边还有一棵大槐树。相传在槐树上曾经缢死过一个阔人的姨太太。所以尽管槐树已经长得高不可攀了,而这屋却还没人居住。补树书屋前是供着历代乡贤牌位的“仰蕺堂”,后是供着文昌魁星之类神位的“希贤阁”,院里又曾缢死过人。鲁迅住在这里,可以说是与鬼神为邻了。补树书屋虽然寂寞冷清,但比藤花馆安静多了,鲁迅在这里可以潜心工作。

补树书屋朝东的四间房,南首是一间住房,北首两间相连,门开在第二间房的'中间。1917年以前,鲁迅住在南首这间房里,1917年搬到靠北的一单房里,中间一间作为洗脸吃饭的地方。由于绍兴会馆不供应饭食,部的食堂又办得很糟,鲁迅经常在小饭馆包饭,有时也打游击式的在街头买饭吃。客人来访时,就在县馆附近的广和居叫些炸丸子、木须肉、酸辣汤来款待。

鲁迅的卧室兼工作室,陈设十分简陋:靠北窗下是一张床,旁边是一张书桌,一把藤椅,书架和方桌上堆满了书籍和金石拓本。鲁迅习惯于在夜晚工作,至深夜一两点钟才睡。夏夜,蚊子多,鲁迅有时也在槐树下纳凉。他摇着蒲扇,一边从密叶缝里看那一点一点的青天,一边思索着中国的前途和出路。从树上吐丝挂下来的槐蚕(俗称吊死鬼),每每冰冷地落在他的头颈上。在补树书屋期间,钱玄同来过一百多次,有时一月来访达七次之多。钱玄同来时喜欢靠在藤躺椅上跟鲁迅交谈,兴致高时能谈上五六个小时。那时钱玄同参与了《新青年》的编辑工作,常常催促鲁迅为《新青年》撰稿。

二鲁迅的《自传》

我于一八一八年生在浙江省绍兴府城里的一家姓周的家里。父亲是读书的;母亲姓鲁,乡下人,她以自修得能够看书的学力。听人说,在我幼小的时候,家里还有四五十亩水田,并不很愁生计。但到我十三岁时,我家忽而遭了一场很大的变故,几乎什么也没有了;我寄住在一个亲戚家,有时还被称为乞食者。我于是决心回家,而我的父亲又生了重病,约有三年多,死去了。我渐至于连极少的学费也无法可想;我的母亲便给我筹办了一点旅费,教我去寻无需学费的学校去。因为我总不肯学做幕友或商人——这是我家乡衰落了的读书人家子弟所常走的两条路。

其时我是十八岁,便旅行到南京,考入水师学堂了,分在机关科。大约过了半年,我又出走,改进矿路学堂去学开矿,毕业之后,即被派往日本留学。但待到在东京的预备学校毕业,我已经决意要学医了。原因之一是因为我确知道了新的医学对于日本的维新有很大的助力。我于是进了仙台医学专门学校,学了两年。这时正值俄日战争,我偶然在电影上看见一个中国人因做侦探而将被斩,因此又觉得在中国还应该先提倡新文艺。我便放弃了学籍,再到东京,和几个朋友立了些小计划,但都陆续失败了。我又想往德国去,也失败了。终于,因为我的母亲和几个别的人很希望我有经济上的帮助,我便回到中国来;这时我是二十九岁。

我一回国,就在浙江杭州的两级师范学堂做化学和生物教员,第二年就出走,到绍兴中学去做教务长,第三年又出走,没有地方可去,想在一个书店去做编译员,到底被拒绝了。但革命也就发生,绍兴光复后,我做了师范校长。革命政府在南京成立,部长招我去做部员,移入北京,一直到现在。近几年,我还兼做北京大学,师范大学,女子师范大学的国文系讲师。

我在留学的时候,只在杂志上登过几篇不好的文章。初做小说是一九一八年,因了我的朋友钱玄同的劝告,做来登在《新青年》上的。这时才用“鲁迅”的笔名;也常用别的名字做一点短论。现在汇成书的只有一本短篇小说集《呐喊》,其余还散在几种杂志上。别的,除翻译不计外,印成的又有一本《中国小说史略》。

呐喊的教案篇5

学习目标:

了解鲁迅的思想发展过程?

理解写作《呐喊》的缘由及命名为“呐喊”的原因?

学会从关键的词句入手分析解决问题?

学习重点:小说集命名为“呐喊”的含义?

学会从关键词句入手分析解决问题?

一、导入新课:

现代社会信息量特别巨大,知识浩如烟海,我们在获取知识的时候必须有所选择,不可能把每一本书都看一遍,要想了解一本书的内容,就要看书前面的序言,序言有的是作者请别人写的,它可以告诉我们书的内容,有的是作者自己写的,它可以告诉我们写书的宗旨和经过。今天我们就来学习鲁迅自己为他的小说集《呐喊》写的序言——《〈呐喊〉自序》。(投影:题目、作者)

初中时学习过鲁迅先生的哪些小说?(《故乡》、《社戏》、《孔乙己》等)这些小说?都选自鲁迅先生的同一个小说集《呐喊》。

二、新授:

既然“自序”一般多说明写书的宗旨和经过,那么鲁迅先生写《呐喊》的宗旨又是什么呢?我们来分析一下。

“呐喊”是什么意思?(大声呼喊助威)由此看来,鲁迅先生也是在给人助威的,那么他是在给谁助威呢?请从课文中找出依据。]

问题

(学生找出并读)

在我自己,本以为现在是已经并非一个切迫而不能已于言的人了,但或者也还未能忘怀于当日自己的寂寞的悲哀罢,所以有时仍不免呐喊几声,聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱。(投影这段文字)

他是在给这些猛士呐喊助威,那么,这些猛士又是什么人呢?[点拨]《纪念刘和珍君》、《中国人失掉自信力了吗》中关于猛士和中国的脊梁的文字]引导

(为祖国献身,为未来奋斗的人)

鲁迅先生又说,他的呐喊只是“聊以慰藉”、“使他们不惮于前驱”,为什么猛士“前驱”还会害怕?(讨论)

引导

他们是在什么样的情况下前驱的(寂寞里)

点拨

“寂寞”的意思是孤独冷清。猛士们为什么会是“寂寞”的呢

问题

“寂寞”这个词在文中出现好多次,把它们找出来。]点拨

(学生找出并依次投影)

(1)所谓回忆者,虽说可以使人欢欣,有时也不免使人寂寞,使精神的丝缕还牵着已逝的寂寞的时光又有什么意味呢。

(2)这是怎样的悲哀啊,我于是以我所感到者为寂寞。

(3)这寂寞又一天一天长大的起来,如大毒蛇,缠住了我的灵魂了。

(4)只是我自己的寂寞是不可不驱除的,因为这与我太痛苦。

(5)后来也亲历或旁观过几样更寂寞更悲哀的事,都为我所不愿追怀。

(6)至于自己,却也并不愿将自以为苦的寂寞,再传染给也如我那年轻时候似的正做着好梦的青年。

[问题]鲁迅先生的“寂寞”是什么意思?也就是他所感到的(思考讨论)

凡有一人的主张,得了赞和是促其前进的,得了反对,是促其奋斗的,独有叫喊于生人中,而生人并无反应,既非赞同,也无反对,如置身毫无边际的荒原,无可措手的了,这是怎样的悲哀啊,我于是以我所感到者为寂寞。

由此可见,先生的寂寞正是叫喊于生人中,而生人毫无反应的悲哀。那他为什么会有这样的感觉呢?

提示

因为他曾经叫喊过,可最终失败了,是什么事呢?]

提示:(办《新生》)

[引导]那么,他办《新生》的目的是什么?在原文中找出根据。

(改变国民的精神)

[引导]当时国民的精神是怎样的?

(愚昧落后麻木)

[引导]从哪里可以看出来?

(学医的时候看的幻灯片)

[问题]那么,鲁迅先生又为什么去学医呢?从文中找出。

我的梦很美满,预备卒业回来,救助像我父亲似的被误的病人的疾苦,战争时候便去当军医,一面又促进国人对维新的信仰。

[点拨]总结起来,他学医的目的就是救民报国。可见,无论是最初的学医,还是后来的治文学、办《新生》他都为了,实现自己的'强国救民的理想,可这理想最终还是没能实现,在作者看来,不能实现的原因是什么呢?

除了自己主观上的原因之外,主要是国民的精神麻木,群众不觉悟,对于呐喊既不赞同也不反对。所以在他看来,国民已经没有了希望,自己也只剩下深深的悲哀和寂寞。而猛士们的奋斗也正如我那里一样,有热情而国民没有反应,所以前驱的猛士是奔驰在寂寞里的。因此他们需要有人呐喊助威。

分析

可是作者既然知道猛士也如我那时一样,不会有什么结果,他为什么还要呐喊呢?

引导

(思想变化了。投影与钱玄同的对话)

“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灰,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们吗?”

“然而几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这铁屋子的希望。”

是的,我虽然自有我的确信,然而说到希望,却是不能抹杀的,因为希望在于将来,决不能以我之必无的证明,来折服他之所谓可有,于是我终于答应他也做文章了。

如此看来作者能再次从事文学,全是因为钱玄同的鼓励了,事实上是不是这样呢?

引导

作者是否认为国民全无希望?是不是真的再也没有年轻时的救民报国的思想了。从哪里可以看出,请找出来。

点拨

(投影)

(1)然而说到希望,却是不能抹杀的,因为希望在于将来。

(2)在我自己,本以为现在是已经并非一个切迫而不能已于言的人了,但或者也还未能忘怀于当日自己的寂寞的悲哀罢。

(3)但我的麻醉法却也似乎已经奏了功。

从这此词语可以看出,作者重新开始治文学,并非仅因钱玄同的请求,更多的倒是在圆他的年轻时的救民报国的梦想。这正回应了他在文章开头提到的年轻时候做过许多梦,这不能全忘的一部分,到现在便成了呐喊的由来。

点拨

[问题]那么他都有哪些梦呢?

(学生总结)

学洋务 改变命运

攻医学 救国救已

治文艺 改变精神

而这三个梦反应了作者的不断追求,但这些人生的追求又都是为了同一个目的,唤醒国民,改变祖国的命运,现在终于通过这个小说集来完成了。所以,作者写这些小说是有着深厚的思想基础的。那么总结一下,作者把小说集命名为“呐喊”的原因是:

点拨

(学生总结 投影)

(1)是为慰藉战友,使之不惮于前驱的呐喊助阵

(2)是为了唤醒精神麻木、“熟睡”的人们起来抗争,而发出战斗的呼喊;

[小结]?通过以上的分析,我们清楚地知道了小说集命名为“呐喊”的原因。而围绕着《呐喊》的由来作者也讲述了他的思想发展过程,那就是从年轻时的好梦到悲哀的寂寞,然后是奋起的呐喊。从作者好梦、寂寞、呐喊的经历中,我们不难发现,他的忧国忧民思想一直都没有变,用作者的《自题小像》中的一句话可以鲜明地体现作者的思想:“我以我血荐轩辕。”

三、[总结]

这节课我们重点分析了小说集命名为“呐喊”的原因和作者写作这些小说的缘由,在分析中我们又清楚地看到了鲁迅先生的思想发展历程。这是这节课的一个重点,但更重要的是,我们学着从关键的词句入手来分析解决问题,这才是最重要的。

呐喊的教案5篇相关文章:

★ 公倍数的教案5篇

★ 伞的音乐教案5篇

★ 电脑的教案5篇

★ 大班米的教案5篇