引导实践的教案可以让学生在实际操作中巩固所学知识,我们的教案必须根据实际的教学进度和学生的接受能力来进行规划,美篇六六网小编今天就为您带来了圆柱认识的教案8篇,相信一定会对你有所帮助。

圆柱认识的教案篇1

一、 活动目的:

1、激发幼儿探索学习兴趣,有初步的立体概念。

2、认识圆柱体,感知圆柱体的基本特征。

二、 活动准备:

1、教具:球一个、圆柱体一个,可拆圆柱一个,图示一份,判断图一份,卡片若干。

2、学具:圆柱体、球体若干,可拆的圆柱体人手一份,圆柱体积塑、旺仔牛奶罐、作业纸、笔、橡皮泥、记录表等各若干。

三、 活动过程:

1、比一比:较圆柱体与球体,探索圆柱体的特性。

a、直接引入,出示球体、圆柱体引导滚一滚,叠一叠。

“请小朋友将球体和它的朋友放在地上滚一滚,叠一叠,看看它们有什么不一样?”

b、结合图示,引导幼儿说出圆柱体与球的差异。

“你发现它们有什么不一样?”(结合幼儿的回答,依次出示图示)

c、教师小结圆柱体的特性。

“刚才小朋友在玩的过程中,都发现球体和球体不能叠在一起,但它的朋友可叠在一起,可球体能到处滚动,而它的朋友只能侧面地来回滚动”。

2、动一动:感知圆柱体的特征。

a、幼儿动手拆圆柱体,感知圆柱体的特点。

“老师给小朋友准备一个穿衣服的球体朋友,等会儿请小朋友将它的衣服拆开,看看它的上面、下面和侧面是什么形状,大小一样吗?

b、教师小结,引导幼儿认识圆柱体,了解圆柱体的基本特征。

“小朋友都发现了球体的朋友的`上面和下面都是圆形,两个圆一样大,侧面展开是长方形,中间一样粗,我们就把这种形体叫做圆柱体。

c、结合图示正确判断圆柱体。

“我们一起来找找图上哪些是圆柱体”。

3、玩一玩,通过游戏巩固对圆柱体特征的认识。

a、游戏《对与错》,正确判断圆柱体。(生活中圆柱体图片)

“老师和小朋友玩个好玩的游戏——《对与错》,如果老师取出的图片是圆柱体,小朋友为它拍拍手,并大声说出对、对、对,如果老师取出的图片上物体不是圆柱体,那么小朋友就可以做手交叉的动作,并大声说出错、错、错”。

b、游戏《找一找》,找找活动室里圆柱体的相似物。

“刚才小朋友都很棒,一下子能判断出哪些是圆柱体,哪些不是圆柱体,现在请小朋友用眼睛瞄一瞄,看看我们活动室哪些东西也是圆柱体”。(幼儿寻找并表述)“除了这些东西,我们周围还有哪些东西是圆柱体呢?”

4、做一做,通过制作感受圆柱体的特点。

a、《穿一穿》,选择合适的卡纸包装圆柱体。

b、《涂一涂》,为作业纸中的圆柱体涂色。

c、《搭一搭》,垒高不同大小圆柱体积塑,并做记录。

d、《变一变》,把橡皮泥变成圆柱体,并进行排列。

圆柱认识的教案篇2

设计思路:

新《纲要》中指出:"学习科学的过程是幼儿主动探索的过程,教师应充分利用幼儿身边的事物与现象作为科学探索的对象。"幼儿学习活动应来源于生活、来源于幼儿的兴趣。本次活动的设想来源于幼儿的兴趣,为了让孩子在轻松的环境中进行科学探究,活动前我和孩子共同收集会滚动的的废旧物品以及一圆硬币。同时,根据本班幼儿喜欢探索及看动画片的年龄特点,我设计了以看电脑课件为主线以动手操作为探索过程的活动,让孩子们在自由轻松的氛围中观看及尝试操作各种物体中认识圆形、球体、圆柱体,感知圆形、球体、圆柱体的基本特征。

活动目标:

1、认识球体和圆柱体,知道他们的名称和基本特征。能从周围环境中找出相似的物体。

2、能区别平面图形和几何图形以及几何图形之间的不同,发展幼儿的辨别力。

3、发展幼儿空间概念想象和思维能力。

活动准备:

1、教具:课件《认识球体与圆柱体》。

2、学具:每人一只球、五个一元的硬币、一只篮子、一张有圆形或球体或圆柱体的图片。各类废旧报纸、毛线等。

3、座位安排:两个半圆形、每人一只垫子,席地而座。

4、三处有圆形、球体、圆柱体娃娃的标志。

活动重点:

认识球体和圆柱体,知道他们的名称和基本特征。能从周围环境中找出相似的物体。

活动难点:

能区别平面图形和几何图形以及几何图形之间的不同,发展幼儿的辨别力。

活动方法:

引导法、操作法、观察法、游戏法

活动过程:

一、情境引入,组织教学。

二、边看边玩,引导探究。(区分圆形与球体)

1、请幼儿拿乒乓球,从上(下)面、前(后)面、左(右)边等方向看乒乓球是什么形状的。请幼儿观察后回答。

2、教师小结:乒乓球从各个方向看,它都是圆的。

3、请幼儿拿圆片纸,比较圆片纸和乒乓球的不同,进一步了解球体的特征。

4、引导幼儿从各个方向看圆片纸,从旁边看是一条线,幼儿观察回答,教师小结。

5、把球放在桌子上,让幼儿玩球。注意不要让球离开桌面,引导幼儿把球向前(后)、向左(右)等方向滚动,并启发幼儿说出:球向前,向后,向左,向右都能滚动。

6、教师小结:球能向各个方向滚动,球体的外部特征,从各个方向看都是圆的,能往各个方向滚动的,这样的形状叫球体。

三、自主尝试,认识区分。(区分球体与圆柱体)

1、出示圆柱体。

2、球体和圆柱体比赛滚。(比滚)

a、请个别幼儿上来滚一滚圆柱体与球体,看看他们谁快谁慢?

b、讲讲为什么?

3、球体和圆柱体比叠高。(比叠高)

a、请小朋友把你叠的圆柱体和好朋友再叠一叠,可以吗?把两个球也叠一叠,可以吗?

b、为什么?

4、摆一摆。(把五个一圆的硬币叠在一起,看看变成了什么?)

5、小结:象球这种每个面都是圆形的,可以往前往后,往左往右往很多方向滚,但不可以叠起来的物体,我们叫它球体。象几个硬币叠起来的,上下两个面都是一样大小的圆,上下一样粗,可以向前向后滚的物体,我们叫它圆柱体。

四、参与游戏,巩固练习。

“奇妙的箱子”。让幼儿逐个摸出箱中的物体,摸出后按圆形、球体、圆柱体分类。

五、活动小结,拓展延伸。

说说生活中,你见到过哪些球体和圆柱体?

六、课后完成,亲子活动

1、开展一次家庭球赛。

2、将家里的卫生纸叠一叠,看看能叠几个,明天与大家分享。

教学反思:

幼儿天生具有强烈的好奇心,对周围事物的探索和求知欲望也特别强,新纲要强调:科学应密切联系幼儿的实际生活进行,利用身边的事物和现象作为科学探索的对象。日常生活中,幼儿其实已接触很多球体玩具,例如皮球、羊角球、乒乓球等,对它们十分感兴趣,但对幼儿来说,他们很难完全用几何角度来理解立体图形,往往把平面几何图形和立体相混淆,因此,我设计了本次活动,让幼儿通过亲身经历探究,实验和操作感知球体的特征,获取有关球体的科学经验。激发幼儿探索兴趣,培养其关心周围事物的习惯。

大班幼儿探究欲望强,能较好地运用语言与同伴、成人进行沟通与交流,会用自己喜欢的方式表达自己的认识和情感。因此,为了满足幼儿认知、能力、情感发展的需要。我确定活动上述目标。

从设计这次活动,到实践这次活动,让我对教材的设计有了更透彻的.了解,在科学领域要学习的东西还有很多,今后我会多去翻翻教材,把教材吃透,多走进优秀教师的课堂,多学习新的教学理念与教学方法,在实践中不断反思,在反思中不断改进。

课后通过反思,我发现有以下几点不足:

1、在利用准备的材料探索圆与球体的区别时,我的目的是让幼儿能够自己想办法来区别二者,但是,在教学时,我却疏忽了。直接让幼儿用滚、看、摸的办法来区别。因而,对幼儿学习方法的培养造成了空白。如果,在活动中,能放手让幼儿自己想办法,这样既发展了幼儿思维能力又能达到活动目的。

2、在指名让幼儿说说圆与球体的区别时,我过于急噪,没有给幼儿充分的发言时间,没有顾及到一些孩子的活动感受,给幼儿语言的组织及发展的空间太小。

3、为给幼儿创设一种轻松的学习环境,我准备了很多的活动材料,但各种材料没有最大可能的发挥出作用来。比如:在让幼儿通过摸、看、滚来区别圆与球体的区别时,有一部分幼儿只是做到了看和滚,摸的很少,尤其是我准备了小的乒乓球,用拳头握以握,很快就能掌握球体的特征,我没能及时的提醒幼儿。

4、在让幼儿说说生活中有哪些球体物品时,目的是让幼儿感受到数学就在身边,在生活中,调动幼儿的生活经验,同时培养幼儿动脑、动口、观察、比较等能力。这一环节给孩子的时间不够,过于急噪。

5、我发现部分幼儿参与活动不够积极,只能跟着老师及小朋友完成一些活动,缺乏创造性。另外,还有一些幼儿操作速度过于慢。

在幼儿经历了探索、发现→感知、体验→发展的全过程中,作为教师我深深感悟到:在幼儿的学习活动中我们的角色定位应是组织者、点拔者,我们更应关注幼儿的学习过程和评价,才能促使幼儿获得一次又一次新的发现,充分地体验成功的快乐。

圆柱认识的教案篇3

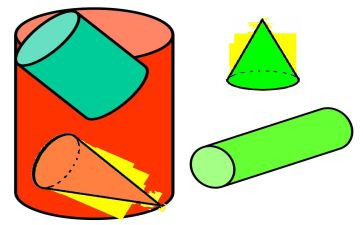

教学内容:苏教版第3-4页圆柱和圆柱的侧面积“练一练”练习一第1~3题。

教学要求:

1、使学生认识圆柱的特征及各部分的名称,能正确判断圆柱体,培养学生观察,比较和判断等思维能力。

2、使学生认识圆柱的侧面,理解和掌握圆柱侧面积的计算方法。

3、进一步培养学生主动探索精神和发展学生的空间观念。

教学重点:使学生认识圆柱体的特征和圆柱体的侧面积的计算方法。

教学难点:怎样推导圆柱体侧面积的计算方法。

课前准备:

1、教师准备一个长方体模型,若干个圆柱实物,其中要有一个侧面贴有包装纸的圆柱体。

2、学生准备若干个圆柱体实物。剪下书第127页的图形,胶水。

教学过程:

教学步骤:

教师活动过程

学生活动过程

一、复习引入

1、口答

2、导入新课,

板书课题.

1、(1)请学生口答长方形的面积及圆的`周长计算公式。

长方形的面积=长×宽 c=πd c=2πr

(2)口答:

①一个圆的直径是8厘米,周长是多少?

②一个圆的半径是3厘米,周长是多少?

2、(1)我们以前学过哪些立体图形?长方体和正方体有什么特征?

(2)教师出示准备的圆柱体,请学生回答这和我们以前学过的立体图一样吗?如果让你给这个圆柱设计包装纸,你知道需要多少包装纸吗?

1、学生口答

2、学生讨论,激发学生的学习兴趣。

二、学习探索

1、圆柱的认识

2、圆柱各部分的名称

3、练习

4、圆柱的侧面积计算:

(1)认识圆柱的侧面展开图。

(2)推导圆柱侧面积的计算方法。

1、请学生拿出自己准备的圆柱形物体,充分感知,然后说一说自己对圆柱的认识。

2、教师根据学生的回答,

板书:

底面 2个平面 完全相同 圆

圆柱

侧面 1个 曲面

3、教师指着实物说明,圆柱的上下两面叫做圆柱的底面,然后请学生观察,猜一猜这两个底面大小怎样?

4、让用学生用手摸一摸圆柱周围的面,然后提问:

这是一个什么的面?

5、教师根据学生回答板书。

6、让学生找一找圆柱的高,然后教师出示圆柱的立体图形,说明:两个底面之间的距离叫做圆柱的高。教师先画出一条高,再让学生画高,教师提问:刚才大家从不同位置画了高,说明高有多少条?

7、(1)口答,练习一第1题

(2)说一说你见过哪些物体是圆柱形?

8、教师拿出一个有包装纸的圆柱体,教师示范把圆柱侧面沿高剪开,然后贴在黑板上。

9、提问:你发现展开的侧面是什么形状?

10、这个长方形的长和宽跟圆柱有什么关系?

长方体的面积= 长 × 宽

圆柱体的侧面积=底面周长×高

11、要求圆柱的侧面积必须知道什么条件?如果圆的周长设有直接告诉我们怎么办?

1、学生仔细观察,用手去摸一摸。

2、小组讨论

3、学生汇报。

4、学生回答

5、学生演示教师准备好的两个底面

6、学生动手操作,然后说说自己对这两个面的感觉。

7、请学生再次看一看,摸一摸自己准备的圆柱形物体,同桌互相说一说底面、侧面各有什么特点?

8、学生在自己准备的圆柱上画出一条高。

9、学生动手操作

10、学生讨论

11、学生汇报

12、求出圆的周长

c=πd或c=2πr

5、教学例1

6、解决问题

12、教学例1:一个圆柱底面的直径是5厘米,高是12厘米,求它的侧面积?

13、学生完成解决我们一开始提出的问题。

三、巩固练习

1、做一做

2、口答(只列式不计算)

1、完成书本第4页,练一练第2题。

2、完成书本第4页,练一练第3题。

学生练习反馈:

四、作业

课内作业:练习一第2题

回家作业:1、练习一第3题

2、任取一个圆柱体实物,测量有关数据,计算出它的侧面积。

圆柱认识的教案篇4

1.萌发探索几何形体的兴趣。

2.能用观察比较的方法区分球体和圆柱体。

3.认识球体、圆柱体的不同特征。

4.引发幼儿学习图形的兴趣。

5.培养幼儿比较和判断的能力。

活动重难点:

重点:认识球体、圆柱体。

难点:区别球体、圆柱体。

活动准备:

圆纸片和球体物体(乒乓球、皮球、篮球)若干;球体、圆柱体的积木每组一筐;木棒每人一根;圆柱体薯片盒、露露盒、电池等各一。

活动过程:

?? 导入

出示圆纸片和球体物体,激发幼儿兴趣。

师:“今天老师给小朋友们准备了许多东西,咱们一起来玩吧”。(给幼儿充足的时间,让幼儿自由动手操作。)

?? 展??

1.认识球体。

⑴在操作活动中初步感受球体的特点。

操作一:引导幼儿分别转动圆纸片和乒乓球(或者其它球体),通过观察感知两者的不同。

操作二:引导幼儿摸一摸乒乓球的表面,感受球面的特点。

⑵在操作的基础上总结球体的特征。

提问:“你有什么发现?它摸起来怎么样?”

小结:能向各个方向滚动,无论怎么转动看上去都是圆形的,表面摸起来到处都是鼓鼓的、圆溜溜的、光滑的,像这样的物体就是球体。

⑶联系实际,请幼儿说说日常生活中玩过的、吃过的、看见过的哪些东西像球体。

2.认识圆柱体。

⑴出示圆柱体学具,幼儿操作比较。

师:“这是什么形状呢?请小朋友来玩一玩、摸一摸、滚一滚、比一比,你有什么发现,和小朋友说一说!”

⑵在操作的基础上总结圆柱体的特点。

提问: “你有什么发现?他摸起来怎么样?能向各个方向滚动吗?上下两个圆一样大吗?”

小结:这样上下一样粗,两头是圆的,而且上下两个圆一样大、是平面的.,四周都是圆圆的,很光滑,像柱子一样的物体,我们叫他“圆柱体”。

⑶经验拓展。

①请幼儿在筐子里找一找,哪些东西是圆柱体,引导幼儿了解这些物体尽管大小、高度不同,但都是圆柱体。

②启发幼儿说出日常生活中还有哪些东西的形状像圆柱体。

3.游戏活动:“赶小猪”

玩法:球体、圆柱体的物体制作成“小猪”状,幼儿手持一根木棍,自由驱赶“小猪”,体会求能向各个方向滚动,圆柱体只能向两个相反的方向滚动的道理.

?? 结束

1. 教师评价活动。

2. 延伸:区域内投放各种球体、圆柱体供幼儿自由探索在日常生活中继续巩固对球体、圆柱体的认识。

活动反思:

在找找、做做、说说这一环节中,目的是让幼儿感受到数学就在身边,在生活中,调动幼儿的生活经验,同时培养幼儿动脑、动口、观察、比较等能力。从幼儿的操作结果来看,幼儿对于球体的认识是比较到位的,只有个别幼儿出了点小错。

圆柱认识的教案篇5

活动目的

1、认识球体、圆柱体,辨别两者异同。

2、学习制作球体、圆柱体,建构球体、圆柱体组合物体。

3、通过摸、量、滚、做等活动,培养幼儿观察、比较、想象、分析、综合等能力和动手操作的技能。

4、培养幼儿探索的兴趣,发展他们的创造性能力和思维能力。

活动准备

1、准备各种圆球。如小皮球、篮球、足球、乒乓球、玻璃球、铅球、塑料球等。

2、准备圆柱体玩具若干。如积木、积塑、小棍棒、未用过的铅笔、万花筒等。

3、收集各种球体、圆柱体包装。如足球冰淇淋盒、小药丸盒、易拉罐、麦乳精罐等。

4、准备一些挂历纸、白板纸、橡皮泥、尺、胶带、线、剪刀、浆糊。

活动过程

一、有趣的球体

1、请幼儿猜谜:胖墩墩,圆溜溜,立不住,站不稳,哪边挨地都会滚。

2、请幼儿玩球。幼儿按意愿选球,通过摸、滚、踢、拍、托、掷等动作玩球。

3、请幼儿回答教师提问:玩的是什么球?怎么玩的?通过玩你发现了什么?

4、教师小结:许许多多的圆球,虽然它们的颜色不同,大小不等,玩法也不一样,但是它们的形状相同,不管从哪个方向看都是圆的,放在地上总是站不稳,并向周围滚动的,这就是球体。

5、师生创编儿歌:小小球儿圆溜溜,哪边看它都很圆;小小球体站不稳,哪边挨地都能滚。

二、有趣的圆柱体

1、请幼儿用线、尺、小手分别量一量未用过的铅笔、小棍棒、万花筒等,看看两头的圆的大小、两圆之间的距离,并说说发现了什么。

2、请幼儿滚一滚易拉罐、麦乳精罐等,说说它们是向什么方向滚动的。

3、请幼儿将圆柱体积木、积塑、小棍棒按高矮、粗细的顺序分别排一排,看看它们像什么。

4、教师小结:测量时,两头有两个一样大的圆,两圆间的垂直距离一样长;滚动时,只能向两个相反的方向滚动;竖着排列,看起来像柱子,这就是圆柱体。

三、球体、圆柱体的区别

1、请幼儿每人拿两个玩具(球体、圆柱体玩具各一个),用同样的方法在地上滚动,看看它们有什么不同,能否停下来站稳。

2、引导幼儿试将两个球体、两个圆柱体分别重叠,观察发生的现象。

3、教师小结:球体能向各个方向滚动,圆柱体只能向两个相反的方向滚动;球体表面没有平面,不能重叠,圆柱体两头有两个相等的平面,可以重叠。

四、灵巧的小手

1、请幼儿想一想,在幼儿园、家里或其他公共场所,有哪些东西是球体?有哪些东西是圆柱体?分别说一说它们的名称和作用。

2、给幼儿提供白板纸、挂历纸、橡皮泥等制作材料,让他们进行手工制作。

对能力差的幼儿,只要求他们完成球体、圆柱体模型;对能力强的`幼儿,则要求他们建构组合物体,如凉亭、攀登架、滚筒等;对能力一般的幼儿,要求他们完成简易组合物体即可,如冰淇淋娃娃、京剧小丑等。幼儿可以独立完成任务,也可以小组合作完成。

教师对有困难的幼儿,可以帮助他们完成;对大胆创新的幼儿,给予他们鼓励和肯定,并为他们提供条件,使其完成作品。

3、作品展览。让幼儿欣赏自己和同伴的佳作,体验成功带来的快乐。

五、商品展销会

1、为幼儿提供一定的活动场所。

2、引导幼儿将自制的作品、收集的玩具和废旧物品先按球体、圆柱体两大特征进行分类;再按商品的种类(如食品、玩具、日用品),进行二次分类。

3、陈列货架,布置环境。幼儿按标记排放商品。

4、开展创造性游戏:“商品展销会”。要求幼儿在展销过程中,说出各种商品的名称、外形特征。

圆柱认识的教案篇6

教学目标:

1、在操作中观察比较,认识球体和圆柱体,知道它们的特征。

2、培养观察能力和比较、辨别能力。

教学准备:

(认知准备)事先认识了圆形、长方形

(材料准备)手表、1圆硬币若干、钥匙圈、皮球、木珠、画有圆形的纸、电池、小鼓、杯子、药瓶、胡萝卜、图画纸等

教学过程:

一、认识球体:

1、出示手表、1圆硬币、钥匙圈,让幼儿观察找出它们的共同特征。(圆形)

2、转转——将1圆硬币竖起在桌上快速转动◆思考:这圆圆的硬币在转动时象什么?(象球)

重点:3、摸摸——硬币:平平的木珠:鼓鼓的

4、滚滚——将硬币扔在桌上,发现它不会滚动将木珠、皮球扔在桌上,发现它会滚动

5、说说——小结,归纳:平平的圆是圆形;立体的圆,会滚动的`圆,从任何方向看都是圆形的是球体。

6、找找——日常生活中见到、用到的东西哪些是球体?哪些是圆形?

7、添添画画——出示画有圆形的纸,引导幼儿思考,添画几笔,看看象什么?其中几个圆形变成球体了?

二、认识圆柱体:

1、叠叠——出示1圆硬币,引导幼儿说出其形状

将硬币叠起来,让幼儿观察硬币叠起来后像什么形状?(圆柱体)

2、看看——圆柱体是怎么样的?让它躺下,会怎么样?(滚动)

u小结:两端是两个一样大小的圆形,中间部分一样粗,是圆柱体。

3、找找——教师出示全部实物,让幼儿寻找哪些是圆柱体?

重点:讨论:药瓶和胡萝卜是圆柱体吗?(不是,因为它们两端不一样大,中间部分不一样粗。)

4、说说——日常生活中见到、用到的东西中,哪些是圆柱体?

5、做做——出示长方形的图画纸,引导幼儿思考:能把它变成圆柱体吗?(讨论)

幼儿动手操作:引导幼儿注意将它制成两头一样大小,中间一样粗的圆柱体(望远镜)。

三、结束活动。

圆柱认识的教案篇7

活动目标:

1、帮助幼儿巩固走线,发展幼儿的身体平衡能力。

2、引导幼儿认识圆柱体。

3、培养幼儿的创新思维和的大胆尝试的精神。

4、引导幼儿积极与材料互动,体验数学活动的乐趣。

活动准备:

cd,圆柱体积木

活动过程:

一、走线

1、幼儿倾听音乐,请男女小朋友分批走线。

2、教师从旁提醒幼儿注意重点,双手张开,脚尖顶脚跟,目视前方。

二、摸一摸

1、幼儿人手一个圆柱体积木,问:这是平面图形还是立体图形?

2、幼儿左手拿圆柱体积木,右手食指中指摸一摸。问:积木有几个底?是什么形状的?

3、幼儿回答教师总结

积木的底是圆形的,像根柱子。

三、找一找

请小朋友找找看,我们教室里有什么东西是圆柱体的.?

固体胶,灯管小鼓…

四、活动总结

圆柱体有上下两个底面,都是圆形的,像根柱子。

活动延伸:

请小朋友回家找找看,家里有什么东西是像圆柱体的,第二天来幼儿园告诉老师。

活动反思:

让小朋友认识圆柱体,先要让幼儿了解圆柱体是立体图形的,与平面的圆形是有区别的。然后通过摸让幼儿知道圆柱体的的组成,初步了解圆柱体,有上下两个圆形底面,像根柱子,能站起来的,让小朋友只是看着这个积木,小朋友会感觉枯燥,让小朋友找找什么东西像圆柱体,很好的激发了小朋友的学习兴趣,更好的加深了小朋友对圆柱体的认识。

小百科:圆柱是由以矩形的一条边所在直线为旋转轴,其余三边绕该旋转轴旋转一周而形成的几何体。它有2个大小相同、相互平行的圆形底面和1个曲面侧面。其侧面展开是矩形。

圆柱认识的教案篇8

教学内容:

人教课标版六年级数学下册第二单元第一节圆柱的认识(p10—12)

教材分析:

教材先呈现出现实生活中具有圆柱特征的建筑物和生活用品的图片,通过让学生观察,并提出问题“这些物体形状有什么共同特点?”引导学生思考,再从实物中抽象出圆柱的立体图形,结合图形的名称,使学生对圆柱的认识经历由抽象——表象——抽象的过程。最后让学生说说生活中还见过那些圆柱形的物体,丰富了学生头脑中圆柱形象的储备。同时让学生感受生活中圆柱的广泛应用。

学情分析:

圆柱是人们在生产生活中经常遇到的几何体,学生有广泛的认知基础,教学这部分内容,有利于发展学生的空间观念,为进一步应用几何知识解决实际问题打下基础。

教学目标:

知识与技能

1、通过观察圆柱体实物并从实物中抽象出圆柱体的立体图形,使全体学生经历从抽象——表象——抽象的过程认识圆柱的基本特征。

2、通过看一看,摸一摸,滚一滚,量一量,想一想,做一做等实践活动,使学生认识圆柱的底面、高、侧面、及侧面展开图形状及其与圆柱体的对应关系,并能够对一些结论作出合理的解释或实验验证。

过程与方法

在自主探究、合作交流的学习过程中提高学生观察、猜想、操作、分析、概括水平,培养他们分析解决问题的能力。

情感态度与价值观

在师生互动中是全体学生体验成功的乐趣,感受数学(圆柱体)的独特魅力以及在生活中的广泛应用,提高学生的数学学习兴趣,并使部分学生大致掌握研究立体几何的一般方法,丰富其学习数学的积极体验。

教学准备:

圆柱体实物及模型、直尺、色卡纸、剪刀、胶带、ppt课件等。

教学设计:

一、引入

1、出示图。

师:这些物体的形状有什么共同特点?

生:这些都是圆柱体。

师:圆柱体是立体图形,平时简称它为圆柱。今天我们就来学习圆柱的认识。(板书:圆柱的认识)

【设计意图】让学生对圆柱的认识,先从生活出发,从而让生理解数学来源于生活。

二、质疑探究

ppt出示自学探究

①、通过制作圆柱体,想一想圆柱体是由几部分组成,各部分的名称是什么?

②、圆柱的各部分有什么特征?

③、圆柱两个底面之间的距离叫做什么?在哪里?有几条?量一量圆柱的高,你有什么发现?

教师强调结合制作圆柱的过程,小组归纳总结。

1、生汇报:圆柱有三部分组成分别是两个圆,一个侧面。

生:两个圆是圆柱的底面,侧面是圆柱的侧面。

2、生:两个底面是两个大小一样的圆,侧面是一个曲面,上下粗细一样。

3、生:圆柱两个底面之间的距离叫做高。

生:在两个底面之间。

生:无数条。

生:通过测量发现圆柱的高都相等。

师:你是怎么量的?

生:(讨论后汇报讨论结果)

(设计意图:通过制作圆柱,加深学生对圆柱的认识,培养学生的动手能力及自学能力,让学生演示测量的过程,使学生明确:用直尺和三角尺可以比较准确,便捷的测出圆柱的高)

师:日常生活中圆柱的的高还有那些不同称谓?

例如:硬币的高教做【厚】;钢管横放时的高叫做【长】水井的高叫做【深】等。

【设计意图】圆柱高的认识是学生认识中的难点,应突破侧面高的教学定势,以两底面间的距离从内外两个方面帮助学生认识高,画高。丰富学生空间意识观念。

小练习

(设计意图:及时巩固练习,检测学生对圆柱的基本概念与特征的理解)

圆柱的侧面

我们在制作圆柱时有没有发现圆柱还隐藏着一个秘密,圆柱的侧面展开后是什么形状?你是沿着那条线展开的?

(小组讨论交流)

生汇报,并适时板书

生:沿着一条高展开是一个长方形。

生:沿着其中一条曲线剪,展开后是一个平行四边形。

生:不规则的剪是一个不规则图形。

师:沿着高剪,是一个长方形,长方形的长和宽与圆柱有什么关系?

(生小组讨论汇报)

生:长方形的长是圆柱的底面周长,长方形的宽是圆柱的高。

师:当圆柱的底面周长和高相等时,侧面沿高展开后是一个什么图形?为什么?

生:是一个正方形,因为前面说圆柱的侧面沿高展开后是一个长方形,长方形的长是圆柱的底面周长,长方形的宽是圆柱的高,而圆柱的底面周长与高相等,所以沿高展开后的长方形的长与宽相等,那么沿高展开后就是一个正方形。

【设计意图】学生通过剪开、围裹等实践操作,把圆柱体的侧面化曲为直,不仅给了学生想象的空间,使学生勇于探索并有所收获,培养学生良好的一丝不苟的学习品质。

三、深化巩固,解决问题

课堂小结:

这节课我们认识了圆柱这种立体图形,回忆一下:

1、圆柱是由几部分组成的?

2、它们各有什么特征?

3、侧面沿高展开可能是什么图形?

4、长方形的长和宽与圆柱有什么关系?

作业布置:

①、完成练习册圆柱的认识。

②、寻找生活中的圆柱体

教学反思:

圆柱的认识是在学生学习长方体和立方体的基础上进行教学的,他是一种比较常见的立体图形。圆柱在生活中经常可见,所以学生学生对圆柱是有初步认识的。所以,在新授时,有以下成功之处:

1、在导入时利用课前制作圆柱这一过程让学生初步认识圆柱,学生通过制作圆柱,能很快知道圆柱有三部分组成,各部分有什么特征。

2、教学中采用亲自动手摸一摸,比一比,量一量,剪一剪,等小组活动,采用合作,交流等形式,让学生认识圆柱的特征及高。

3、本节课的重难点是圆柱的侧面展开图,在突破重难点是鼓励学生用多种办法去尝试通过小组合作,把教学重难点化繁为简,并且多鼓励学生去说。

4、多与生活联系,在练习时,有一道判断题,在判断已给物体是不是圆柱,一些不是圆柱的物体如腰鼓,手鼓等。

不足之处;

1、在讲圆柱的高这一特征时,没有鼓励学生动手测量,只是简单地指了指。

2、整节课鼓励性语言较少,教师说话有些啰嗦》

圆柱认识的教案8篇相关文章: